Q. ゼミではどんなことを研究していますか?

私たちのゼミでは、リモートセンシングをキーワードに、様々な環境をモニタリングし、地域が抱える課題の発見と解決に取り組んでいます。リモートセンシングとは、離れた場所から非接触で対象物の形状や性質などを観測する技術です。遠くは宇宙から人工衛星を使って地球を観測したり、水中から海底を測量したりするなど多種多様な目的に利用されています。

現在、ゼミでは衛星画像やドローンなどのリモートセンシング、GIS(Geographic Information System)を用いた下記の研究テーマを行っています。

- モニタリング(人工衛星やドローンを用いた水稲管理など)

- 3Dマップ作成(ロッククライミング、バリアフリー、供養塔の立地など)

- マーケティング(水道橋周辺の土地利用、ブランド米の地域的特徴など)

- 自然災害(令和元年東日本台風による洪水被害、西日本豪雨による被害と土地利用の関係など)

その中でも、ドローンを用いた水稲管理は、「スマート農業」として注目されている分野です。ゼミでは、実際の圃場に赴き、学生自らドローンを操縦してデータを取得し、水稲の生育管理を行っています。都心キャンパスの学生にとって農業に触れる機会は限られていますが、スマート農業の最先端を体験する一方で、昔ながらの栽培方法(農業機械を極力使わない栽培)も実践することで、「農業の大変さ」を肌で感じています。この貴重な農業体験を通じて、日本の基幹作物である米の生産から流通、消費まで、食の安全保障に関わる重要な側面を多角的に学んでいます。

Q. ゼミの様子は?

ゼミでは研究テーマごとにグループワーク(2、3年生合同)を実施しています。グループごとの発表・質疑応答を繰り返すことで研究内容をブラッシュアップしていきます。また、発表とは別にリモートセンシングやGISといった専門ソフトの操作などを学習します(サブゼミの時間を中心)。夏休みの期間にはフィールドワークを行い、テーマに沿ったデータを収集します。後期はフィールドワークで得たデータを解析し、課題をまとめていきます。

Q. ゼミの特徴は?

ゼミ生自らの手で「美味しいお米を生産」することです。農業を体験することに重要な意味があるため、田植え・草取り・収穫は手作業で行います。栽培方法の方針は、農家からのアドバイスを参考にゼミ生内で意見をまとめて栽培していきます。その結果、豊作な年もあれば凶作になることもあります。また、生産した米はゼミ生自ら販路を探していきます。 全てを売り切るためには、営業も必要になるかもしれません。このような生産~販売までの経験は社会に出てから大いに役立ちます。

これまでの卒業論文・研究論文のテーマ例

- ドローンを用いた栽培方法の異なる圃場の水稲モニタリング

- ドローンを用いたロッククライミング用3D登攀図の作成と運用

- 近代競馬場における土地利用の変遷とその特徴

- 消費者金融業における自動契約機の立地分析

- 神奈川県西湘地区におけるスマート農業の実態

- Instagram : @tanaka.kei_zemi

1年間の主なイベントスケジュール

4月:

新歓イベント

5月:

田植え

6月:

草取り

8月:

ゼミ合宿(前期で研究した内容の発表)

9月:

稲刈り&籾摺り

10月:

収穫祭

12月:

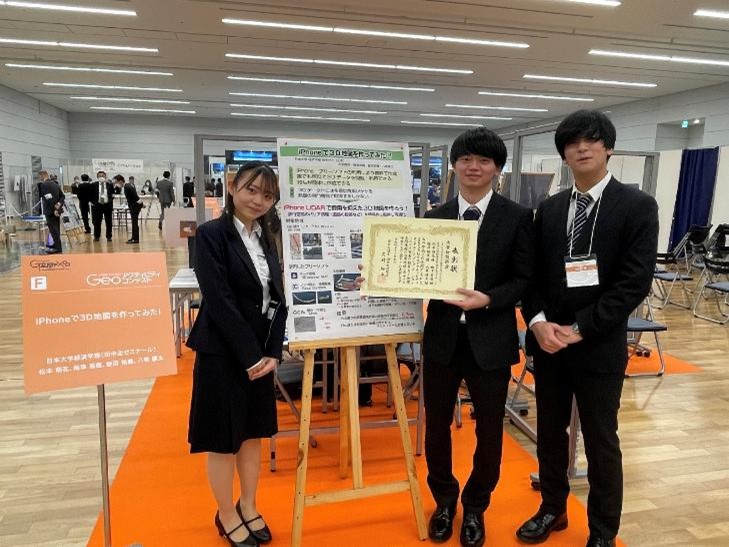

学会発表

※

これ以外にもグループによって、フィールドワーク調査を随時実施

OB・OGの就職先として、比較的多い業種TOP3

- 金融・保険業(銀行、生命保険会社、証券会社)

- 農業協同組合(農協)

- 教員(私立高等学校)

取得者の多い資格

- 日商簿記検定

学生へのメッセージ

学生のみなさんの力でゼミの特色を作り上げてください。そのため、ゼミではみなさんの個性や自主性を重んじています。

リモートセンシングなど聞きなれない用語が登場していますが、学べば誰でも解析できますので心配ありません。

リモートセンシングの面白さを一緒に体験しましょう!

2024年から自主創造プロジェクト「水道蜂」の顧問として活動しています。都市養蜂に関心をお持ちの学生の皆さん、

プロジェクトへの参加を歓迎します!

研究成果

ドローンを用いた様々な環境をモニタリングする研究を行っています。ドローンを用いる最大のメリットは、欲しい時に簡単に高解像度のデータが得られることができることです。2014年から我が家の圃場を対象にドローンを用いた水稲モニタリングを実施しています。現在、日本の農業は生産者の高齢化や後継者不足の深刻化などといった多くの課題があります。人材不足を解消するために、農業用ロボットやIoT技術を駆使してスマート農業の導入が各地で進み始めています。そこで、私のような新米兼業農家でもドローンを水稲栽培に導入できるかを実践しています。

また、日本各地で発生する災害にも着目しています。突発災害後の様子を出来るだけ早い時期に、詳細に記録することは災害の実相を解明するには不可欠であり、そのためにドローンによる空撮は必須だと考えています。このような新しいツールを用いて、災害の地理的背景の分析など防災・減災に質する研究を行っています。

稲作

研究

自主創造:水道蜂